環境(E)

方針

脱炭素社会の実現のため、ITサービス提供を通じた環境保全への貢献や、資源利用の効率化や事業活動に伴う環境負荷の削減に取り組みます。

気候変動に対する取り組み

システムサポートグループでは再生可能エネルギー利用等によるCO2排出削減活動を実施しています。またTCFDに沿った開示体制の整備、CDPスコアの向上を目指しています。

TCFDに沿った開示

ガバナンス

システムサポートグループはサステナビリティに関する施策を検討・実施するため、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、原則として半年に1回開催しております。

本委員会では気候変動対応をはじめとしたサステナビリティに関連する施策が企画、検討、立案され、サステナビリティ基本方針の実現に向けた活動を推進しております。本委員会の活動内容は取締役会へ報告され、取締役会はサステナビリティ基本方針の実現に向けた監督・指導を実施しております。

2025年6月期においては、本委員会を2回開催し、以下について議論を行いました。また取締役会への報告を2回実施しております。

※2024年以前は株式会社システムサポートに設置されたサステナビリティ委員会での活動を記載しております。

| 開催月 | 議題 |

|---|---|

|

2024年11月 |

|

|

2025年05月 |

|

戦略

当社グループでは、気候変動対応を持続的成長に不可欠かつ重要な経営課題と認識しております。気候変動が当社グループの事業に及ぼす影響を把握するため、TCFDの提言に基づくシナリオ分析を実施し、気候関連リスクと機会の特定を行い事業のレジリエンス強化に努めるとともに、社会のサステナブルな発展に貢献すべく、環境負荷軽減に取り組んでおります。

i. シナリオ分析の概要

国際エネルギー機関(IEA)および、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)を参照し、今世紀末までに産業革命以前と比較して世界の平均気温上昇が「1.5℃」または「4℃」となる場合を想定した2つのシナリオを選定し、移行リスクと機会の評価には1.5℃シナリオを、物理リスクの評価には4℃シナリオの下、事業への影響を分析・評価しております。

ii. リスクと機会の特定および評価

| リスク/機会の区分 | 時間軸※1 | 気候変動がもたらす影響 | 影響度※2 | 対応方針 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 移行 | 法規制・政策 | 短期~中期 | 炭素税の導入により、自社の排出量に応じた負担が発生し、運営コストが増加する。また、サプライヤーの同コスト上昇分が調達価格に転嫁される。 | 小 |

|

| 中期~長期 | 排出量削減目標達成のためのカーボンオフセット需要が増加し、クレジット価格が上昇することで、排出削減のためのコストが増加する。 | 小 |

|

|||

| 短期~中期 | 温室効果ガス排出量の報告義務等が強化され、対象範囲や頻度、検証対応が増えることで、情報開示にかかる業務負荷が増加し、運営コストが増加する。 | 小 |

|

|||

| 中期 | 省エネルギー法などの規制強化により、オフィスビル入居企業にも高効率設備への更新やエネルギー管理対応が求められ、設備投資が増加する。 | 小 |

|

|||

| 中期~長期 | 気候変動に関する重要な情報の報告義務を怠ることや、虚偽の報告等により株主等から訴訟を受ける可能性があり、法的責任を問われた場合に対応コストが発生する。 | 小 |

|

|||

| 技術 | 中期~長期 | 脱炭素化に向けた環境技術の進展とDX(デジタルトランスフォーメーション)の加速に伴い、技術開発投資や技術力確保(人材確保や育成)に係るコストが増加する。 | 小 |

|

||

| 中期~長期 | 顧客の脱炭素移行に関するニーズが高まる中、省エネや脱炭素に寄与するサービス開発への投資を適切に行わない場合、または、開発が遅れた場合、受注機会を逸する恐れがある。 | 小 |

|

|||

| 市場競争力 | 中期~長期 | エネルギー使用に関する政策規制が強化され、再生可能エネルギーの割合が増加することで、自社の電力調達コストが増加する。また、サプライヤーの同コスト上昇分が調達価格に転嫁される。 | 小 |

|

||

| 中期~長期 | ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)化推進の政策・規制により、環境対応型オフィスの需要が拡大し、オフィス賃料が上昇する。 | 小 |

|

|||

| 評判 | 中期~長期 | 温室効果ガス削減の取り組みが遅れる、または、取組みや情報開示が不十分である場合、顧客や投資家の評価が低下し、受注機会の損失や資金調達に支障を与える可能性がある。 | 大 |

|

||

| 物理 | 急性 | 短期~長期 | 気候変動による自然災害の激甚化により、自社の拠点・データセンターが被災し、復旧に向けた修繕・再建のためのコストが増加する。 | 小 |

|

|

| 短期~長期 | 気候変動による自然災害の激甚化により、自社やサプライヤーの拠点・データセンターなどが被災し、営業活動が停滞または停止することにより、売上が減少する。 | 中 |

|

|||

| 短期~長期 | 気候変動による自然災害の激甚化により、顧客企業が被災設備の復旧を優先し、IT関連投資が抑制される恐れがある。 | 小 |

|

|||

| 慢性 | 短期~長期 | 平均気温の上昇により、自社の拠点・データセンター(機器冷却用)の空調使用費用が増加する。 | 小 |

|

||

| 機会 | 製品およびサービス | 中期~長期 | 森林保護に関する政策規制に伴うペーパーレス化の促進や異常気象に伴うリモートワークの推進に伴うIT投資が増加する。 | 中 |

|

|

| 市場 | 短期~長期 | 顧客の脱炭素・省資源化ニーズの高まりに伴い、これに対応するサービスやアプリケーションの開発により、新たな収益獲得の機会が得られる。 | 小 |

|

||

| 短期~長期 | 気候変動による自然災害の激甚化により、BCP対策としてクラウドサービスやデータセンターサービスへの需要が高まり、当社の関連する支援サービスの売上が増加する。 | 大 |

|

|||

| レジリエンス | 短期~中期 | 気候変動対策を積極的に行うことで、顧客や投資家に高く評価され、受注機会の増加や株価の上昇に繋がる可能性がある。 | 小 |

|

||

- 時間軸については、気候変動リスクおよび機会の顕在化が想定される時間軸を「短期・中期・長期」に分類し、それぞれ以下の時期と定義しております。

短期:2028年迄、中期:2030年迄、長期:2050年迄 - 影響度については、気候変動リスクおよび機会の影響度を以下の定義に基づき、「大・中・小」に分類しております。

大:業績の大幅な変動により、経営に大きな影響を与える可能性がある。あるいは、社員・施設の過半が稼働できない恐れがある。

中:業績が変動し、事業運営に影響を与える可能性がある。社員・施設の3割程度が稼働できない恐れがある。

小:業績に軽微な影響があるが、事業運営に大きな影響はない。社員・施設の一部に稼働できない恐れがある。

リスク管理

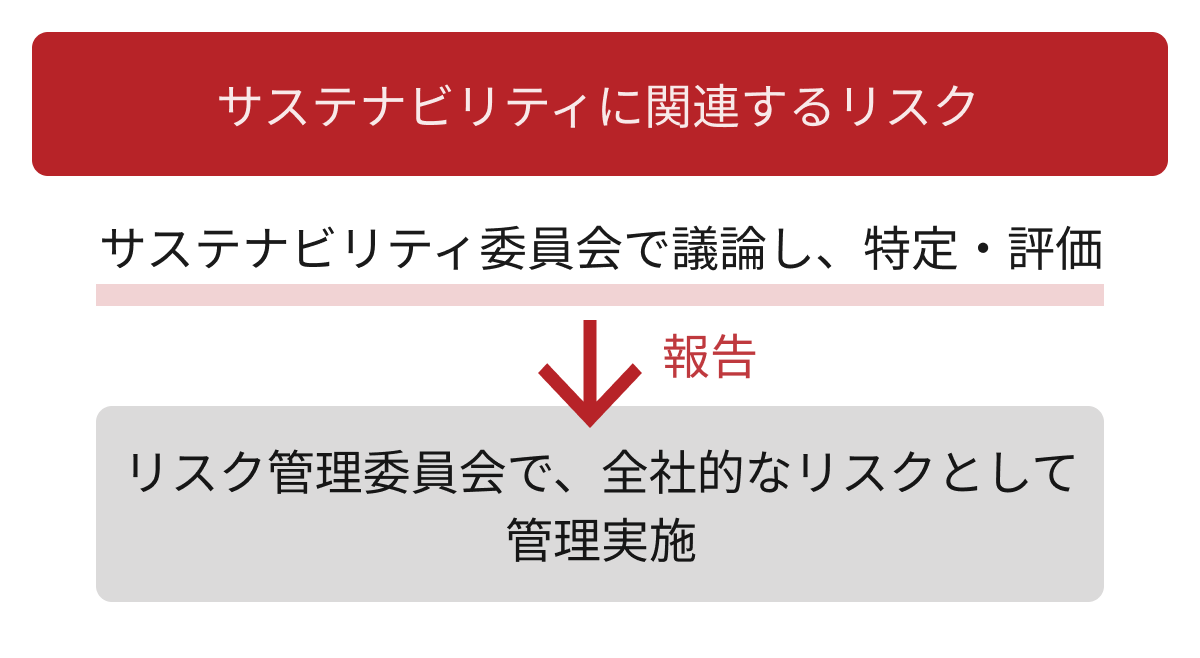

システムサポートグループではサステナビリティ委員会において、気候変動をはじめとしたサステナビリティに関連するリスクおよび機会に関する議論を実施しております。具体的には、グループ全体およびグループ事業に関わるサプライヤー・顧客などのバリューチェーンを含めた影響と、投資家や社会などの各種ステークホルダーから求められる価値を検証し、サステナビリティ関連リスク・機会の特定・評価を実施しております。

また、「サステナビリティ委員会」にて特定・評価されたサステナビリティ関連リスクに関しては、「リスク管理委員会」にも報告され、全社的なリスクとして管理を実施しております。

指標及び目標

当社グループでは、気候変動が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、2023年6月期よりGHGプロトコルに基づき温室効果ガス排出量の算定(Scope1およびScope2)を開始し、この度2025年7月に温室効果ガス排出量の削減目標を設定しております。今後目標達成に向けて、再生可能エネルギーの導入や、省エネルギーの徹底など各種削減活動を推進してまいります。

温室効果ガス排出量の実績 [単位:t-CO2]

| 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|

| Scope1排出量 | 25 | 27 |

| Scope2排出量 | 311 | 314 |

| Scope3排出量 | - | 11,005 |

温室効果ガス排出量の削減目標

| 2030年度 | 2050年度 | |

|---|---|---|

| Scope1+2 排出量 | 42%削減(2023年度比) | 100%削減 |

- Scope1:当社グループのオフィスで使用する都市ガスおよび社用車で使用するガソリンの消費による直接排出

Scope2:当社グループのオフィスや施設の電気の使用や空調用等への熱の使用にともなう間接排出

Scope3:Scope1、Scope2以外の当社グループの事業に係る間接排出(他社の排出) - Scope3排出量は2024年度分より算定を開始しております。

- 当社グループでは、温室効果ガス排出量を毎年4月から翌年3月迄の期間で集計しております。

- 当社グループの温室効果ガス排出量の算定に関して、現時点では第三者検証は実施しておりません。

- 温室効果ガス排出量の2050年度削減目標において、各種削減活動を経た上での残余排出量については、カーボンクレジットの活用も予定しています。